SAM B. BUS TOUR |

||

| The Paris Suburbs Public Bus Tour Cécile Bicler's Bus Tour Jing Jong's Bus Tour |

||

|

||

|

|

||

| En noir : propos recueillis

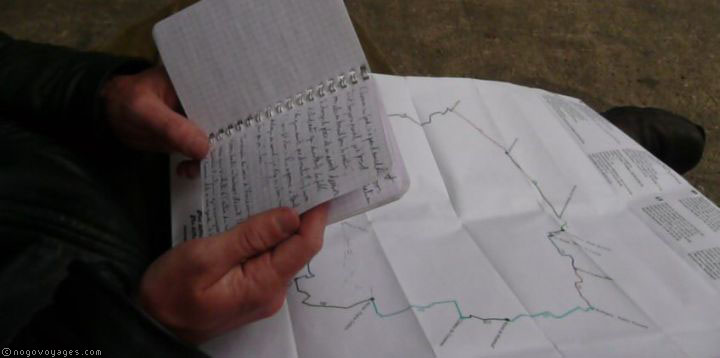

à l'issue du voyage, le 24 mai 2008. En gris: extraits du carnet de voyage de Sam B. Samedi 24 mai 2008, 9h53. Ivry-sur-Seine. Ligne 125, arrêt Jean Le Galleu. Matin calme. Lumière blanche du jour se levant. Cinq femmes attendent le bus. Trois montent. La fatigue se lit dans leurs postures. Le bus est comble. La voix féminine mécanique égrène les noms des stations. Une mère donne à sa fille l’ordre de descendre, sans doute en soninké. Curieux de l’inconnu qui commence. Qu’est-ce que le voyage ? As-tu expliqué à des gens que tu faisais un tour complet ? Oui. Ca les a fait sourire. Ils se moquaient un peu, ou ils trouvaient ça complètement dingue. Le chauffeur du 126 ne comprenait pas : « Mais tu vas mettre combien de temps ? », l’air de penser « Tu es fou ! » Ils se sont dits « On a croisé un fada aujourd’hui. » Ou un touriste. Il y a très peu de touristes dans ces bus. Dans l’avant-dernier, le 126, il y avait une famille italienne. Comme ce ne sont que des bus transversaux (il n’y en a aucun qui va en direction de Paris), on n'y croise à peu près que des locaux. Ce sont vraiment les locaux qui prennent le bus. On traverse des territoires habités. On n’est pas dans le TGV. Combien de temps a duré ton voyage ? Sept heures. J’avais préparé mon sandwich et j’ai mangé dans le bus. 325. Cinq personnes attendent. Pas de banc mais un trottoir étendu et un bar « L’Europe » de quartier. Oiseaux, moteurs et klaxons bruissent dans cet Ivry faubourien et industriel. Maisons-Alfort : de nouveaux immeubles, des poussettes plus chères. La conduite est moins linéaire. Le pont sur la Marne est orné de gros « pots » de buis de plus de deux mètres de haut. Et toujours cette voix qui susurre le nom des stations. Mais qui sont ces gens que la RATP a choisis pour repérer les parcours ? Ce voyage est-il une démonstration en acte de la nécessité d’un métro orbital autour de Paris ? De l’utilité des bus dans ces faubourgs étroits, cet univers de bagnoles, de routes, de cafés, de chaussées défoncées ? Un plongeon dans la « société » du bus ? Une découverte/analyse de ce qu’est ce transport « en commun » ? Le territoire mythique. J’avais l’idée de recueillir des anecdotes de la part des voyageurs ou des chauffeurs. Je leur disais : « Je fais un voyage autour de Paris en bus, et j’essaie de collecter des anecdotes, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez comme souvenir ? » J’étais curieux de savoir comment ça allait se passer. Les résultats ont été étonnants… Le chauffeur du 322, était assez jeune. Je l’ai interviewé à Bobigny : « J’ai travaillé 8 ans sur le 318. Un soir, vers 10h, au cimetière de Bagnolet, monte un papy tout branlant. Il avait les mains qui tremblaient, il n’avait pas l’air très sûr de lui. Il me dit "Je voudrais un billet", et il sort une liasse de billets de 200F. Il ne voulait faire qu’une station... J’ai pas trop le droit, mais je lui dis "Je vous l’offre". Il avait la main dans la poche aussi, c’était bizarre. Il est allé s’asseoir. J’étais pas trop rassuré pour lui, avec les jeunes au fond. Bon, ils sont pas tous comme ça. Puis il est descendu à la station d’après, en passant par l’avant. Il a mis du temps à sortir. Et, en descendant, il a perdu son pantalon… et il n’avait pas de culotte. En fait il avait la main dedans… voilà : il avait la main sur son sexe et il était en train de se branler. J’étais mal à l’aise pour sa solitude. Je l’ai encore en tête cette histoire. Perdu au milieu de nulle part en banlieue, la nuit il se passe plein de trucs, mais cette histoire-là c’était terrible, la solitude de ce papy… Vous écrivez ? – Oui, non…, je fais le tour de la banlieue de Paris en bus. » Il disait qu’il se passait des choses la nuit. Est-ce qu’il t’a raconté lesquelles ? Non, il m’a pas raconté, mais il m’a dit qu’il était mal à l’aise. Traversée du bois de Vincennes. Des roses hautes en buisson devant le grès rose vieillot de l’entrée du zoo. Souvenirs d’enfance qui ressurgissent. Une vieille dame râle quand le conducteur recule et manque de la toucher. Contrôle de billets. Deux hommes en vert et une femme et leur chef en blouson rouge.  Terminus du Château de Vincennes. Le chauffeur du 325 n’a pas le temps (« Deux minutes ! ») pour me raconter une anecdote, alors que tout le monde est descendu. « Il va pas tarder », dit une femme en arabe à son amie qui porte des sacs. La fraîcheur du bois est agréable et je songe à cette montée vers le Nord en Seine-Saint-Denis qui commence. Tout va presque trop vite. Le chauffeur du 134 me dit : « Y’en a plein, d’anecdotes. – Un bon souvenir ? – En fait y’en a pas beaucoup. » Il faut imaginer le chauffeur : la cinquantaine, moustachu, genre conducteur de Harley Davidson, le bras tatoué, les gros bracelets métalliques et les bracelets de hard rockeur scintillant au-dessus du volant, discutant avec son pote un peu bedonnant. « Y a plus beaucoup de souvenirs, mais les meilleurs souvenirs c’est des souvenirs de nanas. – C’est à dire ?… – Des nanas, y’en a de moins en moins. Elles prennent leur voiture le matin. Le bus, elles montent plus dedans parce que elles se font peloter, ça pue. », dit-il, et il me regarde avec un air coquin et nostalgique. Mais à l’époque, il draguait sec. J’ai eu la même anecdote du chauffeur du 126, à 4h de l’après-midi, à Pont de Saint-Cloud. Il n’y avait personne dans le bus : « Qu’est-ce que vous voulez comme anecdote, parce que j’en ai plein en tête ? Ca fait 18 ans que je travaille à la RATP, au début, t’es célibataire tu te fais plaisir. » Voyant mon air étonné, il explique : « Avant, j’étais sur le 123, c’est une ligne assez chaude… Un jour t’as une nana qui met sa poussette de côté, elle revient vers moi acheter un billet et elle me laisse son numéro de téléphone portable sur son billet… Une autre fois, c’est la nuit sur le 388, une femme qui ne voulait plus descendre au terminus. Je vais vers elle pour lui dire de descendre, et elle me dit : "Je descends pas, je veux te sucer." Et hop, c’est parti ! Les nanas qui se lâchaient, elles se mettent à tel endroit (il me montre) dans le bus. Et celles qui se laissent mater, elles se mettent en vue du miroir, un endroit où moi je pouvais les voir – ou alors tout au fond du bus. » Alors je lui demande : « C’est encore comme ça aujourd’hui, ou c’est un mythe ? – Ben non, c’est fini aujourd’hui, à cause du Sida, des caméras de vidéosurveillance, mais à l’époque… Il y avait aussi le mythe de l’uniforme… » C’était quelle époque alors ? Les années 80, je crois. Il dit aussi qu’en banlieue les nanas sont plus abordables qu’à Paris. Au bout de sept heures, j’ai compris que le bus est le lieu d’une promiscuité absolument terrifiante, qui excite les désirs sexuels. Ces anecdotes révèlent la sexualité inconsciente qui se développe. En une fraction de seconde, tu as le temps de fantasmer. Pourtant, quand on le prend dans la journée, les gens sont très dignes, des vieilles femmes très chic qui sortent de chez le coiffeur... Dans la nuit, ce sont des expériences fantômes, ou les chauffeurs qui racontent des mythes. 115. Un bus MAN avec son symbole, le lion. Toujours cette voix susurrée, de plus en plus pénible. 2e contrôle de tickets. 322. Mairie de Montreuil. Huit personnes à l’arrêt Decaux. Des sacs, des cabas. Il y a plus de jeunes. L’un d’entre eux, portant un sweat-shirt à capuche, s’installe derrière moi avec sa copine : « Casse-toi, j’vais pisser » et son pote. Le chauffeur boit son café. « Va te faire enculer » Marque gris, bus couleur verte, bleu taché de jaune et orange des sièges. « Tu l’as vu Banlieue 13 ? – Tu te fous de ma gueule ? » Et un large siège, à l’avant, où deux adolescents s’assoient côté à côte. Je ne prendrai pas de photos. Pavillons, bagnoles, panneaux de garage. « Et mon frère il passe sa vie au coiffeur. Putain mais on dirait un pédé. » Les ados fredonnent. « Et tu vas à quelle université ? – Moi à l’université ? » Un territoire banal entre tension et savoir-vivre Dans le 325, je demande une anecdote à un homme assis à côté de moi. Il n’en a pas : « C’est toujours pareil. Je le prends pour aller au travail tous les matins. » Il ne me servait pas une réponse inventée : pour lui, le bus, c’était le quotidien. Il ne faisait plus la différence : le samedi matin était comme les autres jours. C’est une régularité, avec laquelle il vit, et qui ne le perturbe pas. Et il en pensait quelque chose ? Non, je crois qu’il n’en pensait rien. Le chauffeur du 115 aura la même réaction : « Je suis pris au dépourvu. Rien ne me vient en tête. C’est une ligne tranquille. Des gens qui se baladent, me dit-il. Il ne se passe pas grand-chose. Le trajet est assez court. Prenez plutôt le 122, il y a des trucs à raconter. » Traversée de l’autoroute. Et de nouveau cette voix. Le carré n’est peut-être pas la meilleure place pour engager une conversation. 18 voyageurs, une majorité de femmes. Deux ados un peu habillés en racaille, mais sans avoir le total look. L’un d’eux montre à son copain la consigne « Ne laissez pas votre bras dépasser à l’extérieur », alors qu’il n’y a qu’une minuscule bande de verre basculante, placée très haut, presque au niveau du plafond, par laquelle il est absolument impossible de passer le bras. Noisy-le-Sec. Jardinets et friches. Un McDo perdu dans une zone industrielle. J’entends moins la voix des arrêts. Un bambin babille. De la musique (du bruit ?) s’éjecte des écouteurs de mon voisin. Là où l’on trouve les paysages de banlieue tels qu’on peut les imaginer de la manière la plus caricaturale, les grands ensembles, c’est quand le bus passe au milieu des Courtilières. Je n’ai pas vraiment réussi à faire beaucoup de photos, mais j’en ai trois ou quatre, notamment celle d’un tag « Courtilières baise Hoche », qui était à l’arrière d’un siège.  Un gamin sûrement qui a écrit ça pour se venger, ou pour montrer qu’il prenait le bus. Le bus, ça fait partie de son territoire. Du coup, le territoire rentre dans le bus. Oui. Un territoire mouvant, mais un territoire. 11h58. Terminal de Bobigny. Chaussée pleine d’huile de moteur. Univers de bureaux, de béton, architectures des années 70, le contraire de Vincennes. Sur le panneau municipal, une affiche invite à un « grand slam de poésie ». Sculptures colorées sur la place. Catalpas et cèdres. Le 134 se remplit dès son départ. Je m’assieds au fond du bus hyper bondé. L’arrière du bus est masculin, l’avant plus féminin. Les sièges sont tagués de blanc. La voix mécanique n’existe plus. Parcours à virages. Cité les Courtilières de Bobigny. Une église et son slogan « Tout homme est ton frère » : absurde au premier regard… Un tag sur un mur : « Bienvenue chez les fous ». Quelle tristesse. Série de platanes. Un long mur en meulière et un alignement de tilleuls. Jardins ouvriers. Silence. On arrive au terminus, Fort d’Aubervilliers, un endroit improbable, entre les tours et le terminus du métro, près du fort de Zingaro, un endroit vraiment fait pour les bagnoles : pas facile de retrouver son bus quand on sort. Cette expérience peut être un élément de démonstration politique pour favoriser la mise en place d’un métro. Un métro mettrait une heure pour le trajet qu’un bus fait en sept. Le visage de la banlieue est toujours différent. Il y a de nombreux parcours intéressants : l’architecture en Seine-Saint-Denis, l’Île Saint-Denis, les bords de la Seine, le canal de l’Ourcq, les bords de Marne, le Mont Valérien d’où tu as une vue imprenable sur la Tour Eiffel… Pourtant, on a fait en sorte que le parcours des 14 bus ne passe par aucun lieu touristique. Effectivement, il n’y a pas vraiment de monuments. Ce n’est pas une logique de spectacle, c’est une logique de savoir vivre. C’est vraiment un parcours banal, un parcours où il ne se passe rien a priori. Oui c’est travailler avec la banalité. Le banal étiré. Le banal, les transports en commun aussi. Qu’est-ce que c’est que ce commun ? C’est un commun très éphémère, pour une micro-société en mouvement. Les gens doivent rester un quart d’heure, vingt minutes en moyenne. Le commun du bus, ce sont les micro-événements : le gamin qui tire son papa en disant « Je veux m’asseoir là ! » ou « Donne-moi mes jouets ! », la vieille qui a failli tomber parce que le bus démarre rapidement en côte, et du coup ça enchaîne sur un début de conversation, le chauffeur qui dit « Non, non, vous descendez au prochain arrêt. », le contrôleur et son « Bonjour messieurs dames », etc. Le bus, c’est quelque chose auquel on tient, qu’on s’approprie plus ou moins. Quand on le tague, quand on y colle des affiches, quand la RATP y colle des publicités, quand les chauffeurs prennent l’avantage, prennent une assise. Un monde éphémère. Traversée de voies ferrées. Une usine à louer. De la publicité pour scooters et pour des pavillons (crise du logement ?). Echange de regards avec les voitures voisines. Une famille de Sri Lankais endimanchés. Forêt de tours à l’horizon. Béton vieilli. Nous roulons sur les rails du tramway. Un jeune homme roule et prépare ce qu’il va sans doute fumer. Terminus, « Tous les voyageurs sont invités à descendre ». La nationale est impossible à traverser en surface, et dangereuse. Le 173 est bondé. Un homme lit un journal en chinois. On se sent au milieu du monde. Bruissements et mini-dialogues dans toutes les langues : arabe, portugais, anglais, chinois, « racaille »... Architecture Renaudie dont le béton s’enlaidit comme à Ivry. Des hommes conversent tête baissée avec leurs oreillettes de portable. Le ciel vire à l’orage. Gaz d’échappement. Un flic en scooter. Dans l’autre sens, l’autre 173 est tout autant bondé. Pas de carré mais un demi-cercle d’entassement plus classique au fond du bus. Les regards sont baissés. Une gamine a l’air heureuse ; elle rêve au manège de la place publique. Je repense au chauffeur du 134 et à sa frustration de ne plus voir de « nanas » et songe : le bus est-il un lieu de frustration ? Du coup, on prend conscience de toutes les petites choses matérielles très banales : les affreux géraniums sur la chaussée, les potelets, le mobilier urbain, les sièges, les dispositifs de surveillance... Cette banalité, cet ordre qui est en fait complètement incompréhensible, qui relève d’une logique impossible à décoder. C’est aussi une expérience du silence. Les gens sont assez silencieux. J’ai vu seulement une ou deux personnes lire. Les autres se regardent les uns les autres, ou regardent dehors. C’est un aller-retour : tu regardes les gens à l’intérieur, puis dehors : les piétons, les voitures, les belles femmes, puis à nouveau dedans, et ainsi de suite. Le chauffeur qui disait que les filles se lâchaient plus en banlieue qu’à Paris, c’était la seule allusion aux territoires traversés ? Personne ne t’a parlé de ce qui se passe en dehors du bus ? Non. 153. Bus MAN. Le chauffeur semble assis 20cm plus bas que d’habitude. Après un instant de doute, il me confirme que je suis dans le bon sens. Et de nouveau la voix électronique. Le gros siège à l’avant où un couple au regard amoureux se colle. Le chauffeur klaxonne une voiture garée sur l’arrêt. Saint-Denis Porte de Paris. Dans ce quartier de bureaux neufs très froids, aux trottoirs nickel, avec en bruit de fond, la voix robotique féminine qui hurle depuis la gare RER « Attention, ne pas fumer ! », des Antillaises sortent du marché avec les bambins, de vieux Arabes restent assis sur les banc. Il y a plus de femmes (jeunes) voilées qu’à Montreuil. Plus de femmes avec leurs écouteurs sur les oreilles. A Ivry, le 125 était bondé de gens allant ou revenant du marché. Une jeune fille me dit qu’elle reconnaît le jeune chauffeur qui conduit le bus. « Un jour, une femme monte par l’arrière avec deux poussettes. Ce devait être un jeune chauffeur ayant fraîchement appris un règlement quelque peu absurde. Il lui dit qu’il faut plier les poussettes. Déjà, monter avec deux poussettes, c’est la galère, alors les plier… Impossible. » Pourquoi ne pas plier les enfants tant qu’à faire. « Alors la femme aux poussettes commence à s’énerver : "Je comprends pas, les autres passent, moi je peux pas, c’est dingue !" Je m’interpose pour expliquer au chauffeur la difficulté que cela représente de plier deux poussettes, avec les enfants dans les jambes en plus. La mère s’exécute tout de même mais ne ravale pas son orgueil. Elle s’énerve vraiment et commence à insulter le chauffeur. Du coup, il se met en rogne, parce qu’il n’acceptait pas d’être insulté, ce qui est compréhensible. Et à l’arrêt suivant, excédé, il crie : "Bon, tout le monde descend." C’était une sorte de vengeance, ça s’est réglé comme ça. » Ce doit être écrit dans le règlement aussi : « Si les gens vous emmerdent, mettez les tous dehors… » Et la jeune fille ajoute : « Depuis ce jour-là, il y a des têtes que je revois régulièrement dans ce bus, et on en rigole. » C’est un peu effrayant aussi, parce que l’invective arrive très vite : entre les gens qui réclament l’ouverture de la porte, l’ouverture de la fenêtre, il fait trop chaud, ça pue, le chauffeur a oublié l’arrêt… 177. Je sens monter l’impatience et une légère faim. Ni carré ni demi-cercle dans cet « Orisbus », mais toujours l’affreuse voix mécanique. Sur le banc de l’arrêt, un homme dort, emmitouflé dans son blouson de laine et sa barbe. Paysage impossible, sans vue à hauteur d’homme. Le Stade de France au loin. Traversée la Seine et l’île Saint-Denis. Les tours de Villetaneuse. Hommes en boubou. Voie centrale réservée au bus. Une longue berline blanche, pour un mariage, attire les regards au pied des tours. Toujours des jeunes filles avec leurs sacs de provisions. Le bar en face de l’arrêt s’appelle « Aux 100 kilos » ! Grande avenue bordée de barres plus angoissante qu’à Saint-Denis. Tristes géraniums dans les pots de béton armé. « Je travaille à Monoprix, là-bas, tu connais ? […] Il y a beaucoup de HLM de la Poste là-bas… » C’était un voyage sonore. J’avais d’ailleurs hésité à prendre un microphone plutôt qu’un carnet. Le plus présent, c’est la voix qui t’annonce les arrêts : toujours la même tonalité mécanique féminine, c’est insupportable. Dès qu’il n’y avait plus la voix, j’étais soulagé. Au bout d’un moment, on ne l’entend plus. Mais quand je remontais dans un bus, je l’entendais de nouveau. Pendant sept heures d’affilée, ça devient pénible. 378. Pas trop le temps de penser dans tous ces trajets. Je commence à me lasser de cet univers de travellings. Difficile de rentrer en contact. Zone des grandes surfaces commerciales. Gennevilliers ou Luth. A Asnières, des terrains de foot et de basket de rue. A Colombes, des rues plus étroites. Retour au parcellaire de faubourg. Deux camés à l’arrière. Un couple de rappeurs et leur bébé en poussette. Un homme en baskets, la cinquantaine, crâne rasé et énorme moustache rousse de baroudeur. Une publicité que j’aurais voulu photographier invite à participer à un concours d’éco-mobilité et représente un homme assis à dos de chameau devant une bouche de métro. Sept heures dans le bus, c’est une expérience assez longue. Est-ce que tu le referais demain ? Pas tout de suite. Mais je le referais peut-être. Au début, j’étais très emballé, je notais plein de trucs. Et puis à la moitié du parcours, arrivé à Eglise de Colombes, à la fin du 378, j’ai eu un coup de fatigue. Cela faisait quatre heures que j’étais dans le bus, j’avais envie de faire la sieste, de manger… J’étais moins réceptif. 167. Assis, debout, assis, debout…, ce parcours serait-il un rite religieux ? Plus de voix mécanique. Une conversation au fond, dans le demi-cercle. Difficile de demander une anecdote. Le « retour de boucle » s’amorce avec moins de passion. Le temps devient lourd. J’avalerais bien une viennoiserie avec un café. Toujours plus de femmes que d’hommes. Je ne sais pas où jeter mon trognon de pomme. Il manque une corbeille. Nanterre. Age moyen : environ 40 ans. Début de pluie. Mosquée. Le bus passe sous un autoroute ou des voies ferrées. Un jeune enfant qui sort du bus s’exclame « Oh, il a de grosses roues ! » Le chauffeur n’a pas d’histoire à me raconter ; il semble concentré sur son Ipod. « Faudrait aller à l’hôpital de Nanterre, c’est une ancienne prison, il y aura peut-être des choses », me dit-il, avant d’ajouter : « Vous n’êtes pas monté très loin. ». Je suis surpris de cette observation. Le prochain bus n’est pas facile à trouver alors qu’il est sur le même trottoir. Sortir de la "machine" Les arrêts de bus sont assez répétitifs, mais intéressants à observer : les gens se penchent, sont fatigués, ou alors droits et rigides. Ils attendent le bus et regardent les autres, sans les voir vraiment. Ils n’ont qu’une envie, c’est que le bus arrive. La plupart du temps, ça ne contient même pas dix personnes, dont sept ou huit doivent rester debout. Par contre, c’est très efficace pour regarder la publicité. Ce sont pratiquement toujours des arrêts Decaux, fabriqués dans le même moule : des variations sur le thème du rectangle. Seul le matériau change un peu selon les années. Ils prennent une emprise incroyable sur la chaussée. A Nanterre Ville, à l’arrêt du 160, ils ont carrément construit un trottoir qui tourne autour de l’abribus. Comme si l’abribus était quelque chose d’inamovible, d’éternel.  160. Malgré la pluie, quelques hommes assis dehors sur des murets observent. Un bus Citalis/Irisbus avec les semi-double sièges et un double carré au fond – et toujours la voix mécanique. Heure creuse. Pour la première fois, un enfant dans un fauteuil roulant au milieu du couloir. La jeune fille voisine textote. Le bus passe devant le Mont Valérien et offre une vue imprenable sur la Défense. Deux femmes avec des cabas ne comprennent pas que je leur demande une anecdote : « Non, non, non, on n’a pas de souvenirs, pas d’anecdotes. » Puis elles parlent pendant à peu près une demi-heure. Avant de partir, elles ont du avoir un remords et sont retournées vers moi « En fait, on n’a pas compris. C’est quoi ? Un souvenir ? – Quelque chose qui vous a marqué. – Non, on n’a pas de souvenir. Ce qu’on peut dire, c’est qu’il est toujours en retard. Allez, au revoir. », finissent-elles, avec un sourire satisfait. Au bout de sept heures de trajet, il y a des choses sur lesquelles tu deviens expert. Ce sont d’abord les types de bus. Il y a ceux avec des sièges disposés en carrés à l’arrière – certains avec un seul carré, d’autres avec deux – et ceux avec des sièges en demi-cercle. Ce ne sont pas les plus confortables, parce que sur des demi cercles les gens sont serrés. Dans ce cas, soit ils se parlent plus facilement, soit au contraire ils s’évitent. Il y a aussi les bus avec ces gros sièges étranges, à l’avant, dans le sens contraire de la marche – ce ne sont pas vraiment des double-sièges, pas vraiment des sièges d’obèse, ni d’amoureux – difficile de savoir à quoi ils servent. J’ai pris des photos des panneaux chrono indicateurs, où on voit le temps d’attente. Une sorte de… colonne ? sur laquelle est monté l’écran qui indique le temps d’attente. Manifestement, ils ont essayé de faire des efforts de design, dans les années 1980…  Saint-Cloud : alignement de tilleuls un peu tristes. Le ciel s’assombrit. Le bus n’est pas éclairé à l’intérieur. Une Porsche est rentrée dans un potelet. L’avant est bien amoché et cet événement déclenche une conversation avec ma voisine de derrière. Elle chantonne. Les premiers bouchons du parcours, en descendant vers le pont de Saint-Cloud. Vue sur la Tour Eiffel. Globalement, les terminus (Bobigny, Vincennes, Porte de Paris, Aubervilliers, Pont de Sèvres…) sont des non-lieux. On s’y sent perdu. Ils ne sont pas à l’échelle humaine. Il n’y a pas de paysage, ou alors barré par des autoroutes. A la limite, des pauvres rades dans lesquels aller boire une bière ou un café. Pas de toilettes. Pas de bancs. Quelques affiches. Ca sent la pollution, la poussière. On circule dans une machine. D’ailleurs, le chauffeur s’appelle machiniste. Alors qu’on est traités de « voyageurs » par la voix mécanique, qui n’arrête pas de susurrer « Tous les voyageurs sont invités à descendre. » Il y a un décalage : « voyageur », c’est un mot magique, « machiniste », c’est industriel, utilitaire. S’ils t’appellent « voyageur », c’est qu’ils te considèrent comme quelqu’un qui va découvrir quelque chose. Mais qui doit se comporter de manière disciplinée : tu dois plier ta poussette, montrer ton ticket, entrer par l’avant. Les sièges sont les uns derrière les autres, dans un dispositif où tu peux difficilement parler aux autres ; et quand tu es debout en général c’est parce que tu es serré, donc tu n’as pas envie de parler. Il y a pourtant plein de choses qui pourraient être inventées. 126. La pluie s’est arrêtée. J’entame l’avant-dernier bus, quasi plein. Encore un Irisbus à double carré et gros siège. Des tags sur le panneau. Une belle jeune fille vient de sortir. J’aurais voulu lui demander une anecdote. Ma voisine : « Non, je ne le prends pas souvent. Non, je n’ai pas d’anecdote. » Polie mais (en)fermée. C’est une course de lenteur, cette balade… Il s’est arrêté de pleuvoir. Malakoff. Quatre touristes. Je n’entends plus la voix. Une jeune fille feuillette le catalogue des 3 Suisses. Le chauffeur klaxonne deux cyclistes qui roulent devant lui dans le couloir de bus. Je fais une entorse à la règle du jeu. Sur le conseil du conducteur, je rentre dans Paris pour attraper le 125 à Porte d’Orléans, et j’en ressors très vite. 125. Pas évident de trouver l’arrêt

de bus non signalé.

|

||